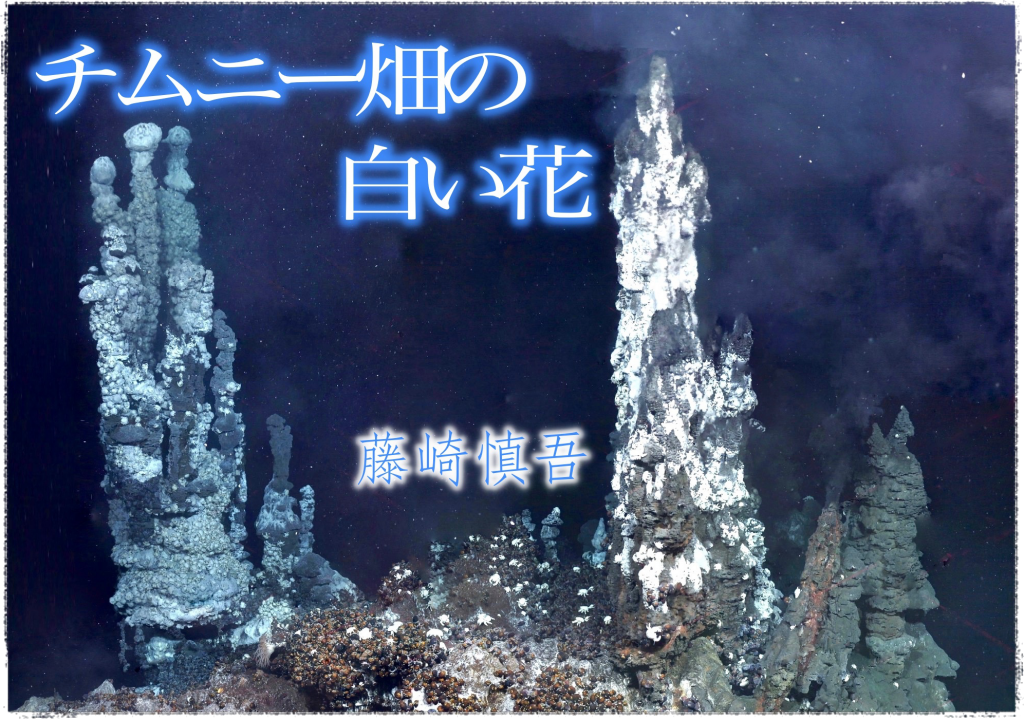

チムニー畑に花が咲く。紅い花はハオリムシ。白い花はユノハナガニ。お湯の中から芽を出して、大きく伸びた幹の先――花は静かに揺れている。

ほんとは危ない、そんなところじゃ茹だっちゃう。だって、お湯の温度は300度。けれど今なら大丈夫。地下の湯がめはもう涸れて、チムニーたちは育たない。畑に明かりが灯るのも、今日が最後よ、お花たち。

ここは深い海の底――もし富士山を沈めたら、3合目までは水の中。あとは小さな島になる。お日様の光は届かない。月の光も届かない。永遠の黄泉の国――だけど命は生まれてる。母なる地球(ほし)の温もりが、地表に溢れているうちは。

「お姉ちゃん、この生き物たちは、どうなるの」

チムニー畑の真ん中で、おまえは声を沈ませる。それは光に変えられて、暗い水を切り裂いて、私の頭をノックする。おまえは鎧に身を包み、私も鎧に身を包み、水の重さに耐えている。鎧は光を受け止めて、光は声に戻されて、私の鼓膜を震わせる。

「ここで死ぬのよ、湧人(ゆうと)くん。この一筋のゆらめきが、しみでるお湯の陽炎が、途切れたときにしぼむのよ」

ハオリムシは管の中――ときどきエラをのぞかせる。真っ赤なブラシを思わせる。長くてよじれた管と管、4本、5本とからまって、チムニーの根元を覆ってる。

地下から湧きでた温泉が、鉛や銅や金銀を、運んで畑に積み上げる。煙突(チムニー)みたいに積み上げる。自然に生えたチムニーは、見上げるほどに高くなる。抱けないほどに太くなる。人がつくったチムニーは、そうなる前に刈り取って、たたいて砕いて粉にする。大きな大きな掃除機が、運搬船から下りてきて、溜まった粉を吸い上げる。お湯が運んだ鉱物は、陸(おか)のどこかで使われる。

「最後の花だよ、お姉ちゃん。もう、どこにも咲いてない」

「そうね、この村には咲いてない。自然に生えたチムニーは、どれも口を閉じちゃって、冷たい廃墟の塔みたい。花はどこかへ散ってった。お祖父ちゃんより年寄りの、あの大きな大きなチムニーは、ぽきりと折れて崩れてた。ハオリムシの死骸は、ただの管――中身はすっかり空っぽで、ときには砂が詰まってる。まぶしいくらいに白かった、眼のないカニやエビたちは、死ぬとくすんだ灰色で、重なりながら朽ちていく」

「畑のチムニーも終りだよ。半年前は100本とれた。3月(みつき)前は30本、1月(ひとつき)前は10本で、あとはまともに伸びてない。ここに残った1本で、今日の収穫もうおしまい」

「この1本は、わざと残しておいたのよ。半年前は刈らないで、3月前も刈らないで、1月前も刈らないで、やっと伸びた、この高さ――おまえの背丈と同じだね。これは獲らずにおきましょう」

「もう、できないのチムニーは? 新しい畑を開いても」

「地下の湯がめが涸れたから、穴を開けても出てこない。新しい畑をたがやして、何本パイプを刺したって、もうお湯は出てこない。だからチムニーは育たない。湯がめの下のボイラーも、燃料切れで火は絶えた。100年、村を温めた、マグマという名の燃料は、どこかへ流れていっちゃって、戻ってくるやらわからない」

「どうしようかな、ハオリムシ――抜いて束ねて運ぼうか」

「およしよ湧人、抜くなんて。せっかくここで咲いたのに」

「だけど枯れるよ、このままじゃ」

「それでいいのよ花たちは――ここで死ぬのが本望よ」

お父さんが呼んでいる。私の家から呼んでいる。

「おおい、そろそろ戻ってこい」

大きな玉や円筒を、いくつもつなげた住宅地――20の家族が暮らしてた。みんなで畑を耕して、みんなでパイプを突き刺して、ずらりと生えたチムニーを、一緒にせっせと育ててた。力を合わせて刈り取って、陸の上から来る人に、売ってはお金を稼いでた。そんなに多くはないけれど、半分くらいは貯金して、残りはみんなで分け合って、海の中ではつくれない、色んなものを買っていた。

だけど、これからしばらくは、みんな一緒じゃ動けない。つながり合ってた建物も、ハッチを閉じて、離されて、30くらいに分けられた。海底(そこ)の錨が外されて、泥の煙が立ち上る。空気を入れたバラストで、浮かぶ鋼(はがね)の建物群――端から1棟、また1棟、ばらばらになって散っていく。どれもライトの届かない、黒い水に飲まれてく。鼻のとがったギンザメの、大きな眼にも映らない。

残ったのは、あと2棟――私の家と集会所。

「流美子(るみこ)、湧人、戻ってこい」

「も少し待ってて、お父さん」

チムニー畑の真ん中で、私はそっと目を閉じる。深い海の底だけど、色んな音が聞こえてる。船の音は賑やかだ。遠い音から近い音、高い音から低い音、どんな船かはわからない。どれもリズムを刻んでる。シュッシュッシュッから、シュシュシュシュシュ……。湧人はこれが大好きで、船のリズムが聞こえると、踊るように泳ぎだす。

私はクジラの歌が好き。歌詞はついてないけれど、そのメロディに意味がある。ナガスクジラはバリトンで、イルカたちはソプラノで、誰かの噂も相談も、節をつけて話し合う。楽しいときは弾む節、悲しいときは沈む節――どんなメロディが流れても、私はうっとり聞いていた。今ではクジラの真似をして、歌うように話すのよ。

以前は聞こえていたけれど、今では聞けない音もある。家の中でも聞こえてた。寝っ転がると、よくわかる。家の土台を這い上り、壁を伝って響く音――それは海底の震動で、母なる地球のつぶやきで、マグマの動く音だった。いつでも耳に届いてた。子守唄のように優しくて、私は眠りに落ちていた。湧人が大きくなったから、お母さんは唄わない。もう海底も唄わない。冷たく黙っているだけで。

瞼を開けても暗い海――明かりが弱ってきたかしら。

それもそのはず、この村の、全てはマグマに頼ってた。天然自然のボイラーが、地中に浸みてた海水を、300度のお湯に変え、お湯は家を温めた。蒸気は飲める水になり、お風呂の中も温めた。深い海は寒い場所――チムニーのそばは温(ぬく)いけど、あとは凍える冷たさで、1年ずっと2度、3度。

お湯には金属だけじゃなく、色んな物質が溶けこんで、水素が多くなっていた。普通の冷たい海水は、酸素が多くなっている。水素と酸素が触れ合うと、電気と水が生まれるの。だから畑のチムニーは、発電所にもなっていた。その電気で家々の、明かりは全てまかなえた。私や湧人が息をする、酸素は水からつくるけど、それにも電気が使われた。家の中では少しだけ、野菜も育てていたけれど、それにも電気を使ってた。

チムニー畑の花々は、ほんとは動物たちだから、何かを食べなきゃ生きられない。目には見えない細菌が、その食べ物をつくりだす。細菌たちの食べ物は、お湯の中に溶けている。みんなマグマに頼ってる。私たちだって、同じこと。

なるべく捨てはしないけど、ゴミもマグマで処理してた。湯がめの底の、さらに下――そこでは熱と圧力が、水をお湯でも湯気でもない、不思議な姿に変えていた。海底深くに穴を掘り、湯がめの底の、さらに下、そこにゴミを捨てたなら、不思議な水がたちまちに、何でも溶かして運び去る。

「どうしようかな、ユノハナガニ――袋に入れて運ぼうか」

「およしよ湧人、カニだって、きっとここが好きなのよ」

「だけど死ぬのは嫌いだよ。お姉ちゃんだって、そうだろう?」

「私もここは好きだけど、生まれて育った場所だから、離れたくはないけれど……そうね、死ぬのはどうかしら。チムニー畑の灯(ひ)が消えて、私も死ぬのは、どうかしら」

「やめてよ、お姉ちゃん、死ぬなんて。世界が終わる、わけじゃない。ここから10キロ南には、新しい村が待っている。お湯もたくさん噴きだして、何百本ものチムニーが、林のように並んでる。花もいっぱい咲いている。お父ちゃんが言ってたよ」

「そうよ湧人、まちがいない。新しい村が、待っている。そこに、みんなが集まって、もいちど一緒に暮すのよ。チムニー畑を耕して、力を合わせて生きるのよ。それは、わかっているけれど、なぜだかここは去りがたい。ここで死ねると思ってた。チムニーみたいに高々と、積もりに積もった思い出が、お墓になると信じてた。ハオリムシの紅い花、ユノハナガニの白い花、お墓の上にも咲き乱れ、一緒に遊んだギンザメや、翼の生えたタコたちが、訪ねてくると夢見てた。けれども村は死んでいく。これから5年も経ったなら、すっかりここは冷え切って、開発会社がやってくる。お金をたくさん持っている、大きな会社がやってくる。何十台ものロボットで、地中に溜まった鉱物を、根こそぎ掘りにやってくる。それが終われば残るのは、大きな深い穴ばかり。村は消えてしまうのよ。私はそれが悲しいの」

「悲しんだって、しょうがない。新しい村で、暮らそうよ。思い出なんて、まだできる。これまで積もったぶんよりも、もっとたくさん積めばいい」

「確かにそうね、その通り。おまえと一緒に行きましょう。だけど、ずっとここにいて、死にたい気持ちもわかってね。少しくらいは、わかってね」

「いいよ、お姉ちゃん、さあ行こう。ユノハナガニを、連れていこう」

「ちょっと待って、手を出して――白い花のすぐそばに、開いたおまえの手の上に、飛び降りてきたカニだけを、一緒に連れていきましょう。きっと残りのカニたちは、ここで死にたいカニだから」

湧人は素直に手を出して、両手をぴったりくっつけて、白い花を待ち受ける。辛抱強く待ち受ける。

「おおい、戻れよ子供たち。出発準備は整った」

「わかった、お父さん、今いくわ」

家の方を振り向いて、私が返事をしたときに、白い花は落ちてきた。開いた湧人の手の上に、ぽとり、ぽとりと落ちてきた。白いはさみをちぢこませ、脚をもぞもぞ動かした。

「なんだ、たったの2匹だけ?」

「それでいいのよ、行きましょう。残っていたいカニたちも、このまま死んでくだけじゃない。ほらほら、お腹を見てあげて――たくさん卵を抱えてる。赤ちゃんたちが動いてる。小さな軽い赤ちゃんが、もうじき生まれて旅立つの。流れに乗って、遠くまで」

「遠くでチムニー見つけるの? お湯の出ているチムニーを」

「そうよ、きっと見つけるの。それから小さなカニになり、白い花を咲かせるの」

「僕らの村にも来るのかな。新しい村の畑にも」

「そうね、カニはそうやって、暗い海を渡るのよ。親から子、子から孫、ちょっとずつでも広がって、10年、100年、1000(いっせん)年、太平洋をも渡ってる。ハオリムシだって、同じこと。人間だって、同じこと」

「今から100年未来には、深海人がいるのかな」

「いたら、湧人はご先祖ね。きっと、おまえは次々と、新しい村をつくるから」

湧人はにっこり、うなずいて、ユノハナガニと泳ぎだす。私は後からついていく。鎧のライトが照らす道――家の明かりが呼んでいる。

湧人の泳ぎは踊るよう。船のリズムに合わせてる。おまえは遠くへ行くかもね。いつかは深海(ここ)も狭くなり、母なる地球を飛びだして、宇宙の闇をも渡ってく。新しい海へ行くために。だけど旅立つその日には、何も言わずに出ていって――私が眠る枕元、白い花の絵を置いて、そっと出かけていくんだよ。

振り返れば、畑の灯――心細げに揺れている。長々としたチムニーの、影が薄れて消えてった……。

【参考文献】

●https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20120323/

●http://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20130903/

【初出】

日経「星新一賞」公式ウェブサイト(2015年1月7日)

【タイトルバックの著作権表示】

作者 Rogers AD, Tyler PA, Connelly DP, Copley JT, James R, et al. [CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], ウィキメディア・コモンズ経由で

[…] 「小文閲覧室」にショートショート「チムニー畑の白い花」を追加しました。日経「星新一賞」公式ウェブサイトに掲載されていた作品です。 […]